历史经验证明:由奇数大国组成的世界,往往比偶数大国的世界稳定

学过基础数学的人应该都知道,三角形是一个非常稳定的形状,因此在工程学和建筑学中得到了广泛应用。比如,埃及金字塔是三棱锥形的,埃菲尔铁塔也是以三角形为基础设计的,工程上的起重机吊臂也是三角形结构,许多建筑的钢结构中也常见到三角形的元素。那么,三角形为何如此稳定呢?这主要是因为当三角形的三条边的长度确定时,它的形状也就被完全固定了,这意味着它的形状是唯一的。而与此不同,四边形的四条边确定时,并不能完全唯一地确定其形状。三角形还有一个特殊的性质:任意两条边的长度之和,必定大于第三条边,不能等于或小于它。这是三角形独特的结构稳定性所在。

有趣的是,历史上,不仅中国历史,甚至在全球范围内,我们常能发现奇数个大国对峙的局面,比偶数个大国之间的对峙持续的时间要更长。这是因为当大国数量相等时,双方往往势均力敌,更容易爆发冲突。而当奇数个大国对峙时,处于中间的那个大国会成为双方都忌惮的力量,这使得冲突的爆发变得更加谨慎。这一规律在政治决策中同样适用,比如在投票表决时,仲裁团常常是3人、5人、7人的结构,因为这样在支持与反对势均力敌时,中间的那一票便至关重要,决定着最终的结果。

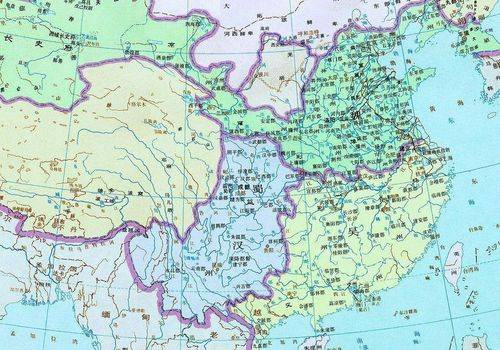

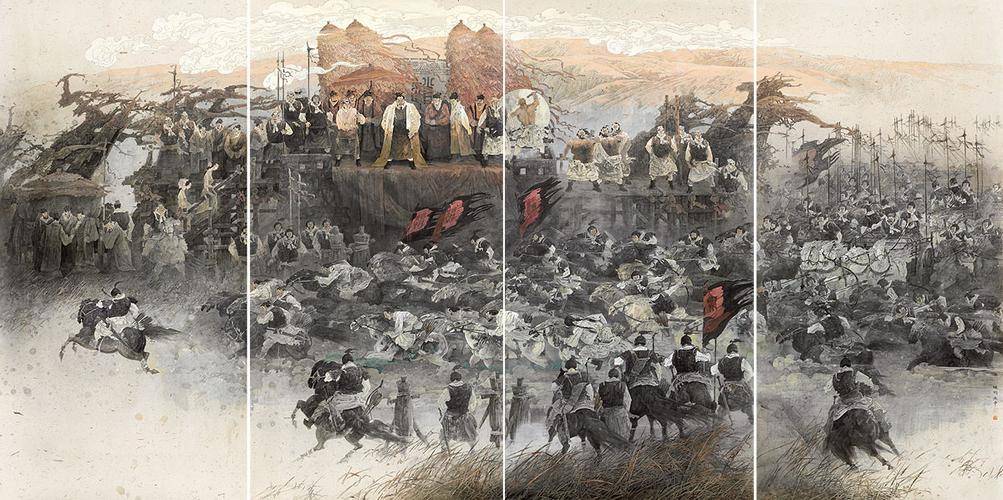

中国历史深刻地印证了这个规律。在《三国演义》一书的开头便有一句名言:“自古天下大势,分久必合,合久必分”。自商朝灭夏、周朝取代商朝起,历史便进入了春秋时期。春秋时期接近三百年的时间里,齐桓公、楚庄王、晋文公、秦穆公、宋襄公等人物先后崛起,成了“春秋五霸”。到了公元前403年,晋国的三家分晋,周天子对赵、魏、韩三国的封号使得“战国七雄”的局面出现,并且这种格局在接下来的两百年间维持了下来。

展开全文

“战国七雄”的格局之所以能够保持这么久,是因为早期这七个大国之间形成了“相互盯防”的微妙关系。在公元前400年左右,魏国通过李悝变法迅速崛起,成为强国之一。然而,魏国并未能稳固其霸主地位,它自信过度,不仅与赵国交战,还与齐国争夺霸权,最终在桂陵和马陵两次战败,导致其强盛的局面迅速衰退。齐国在公元前285年也遭遇了类似的命运,燕国上将乐毅带领五国联军,几乎摧毁了齐国。

赵国虽然一度崛起,但在公元前260年,长平之战中遭到秦国的致命一击,导致其国力一蹶不振。战国前期,魏、齐、赵三国联合堵住了秦国的东进之路,但随着这些强国的衰落,局势逐渐倾向秦楚两国对峙。最终,公元前223年,经过多年的战斗,秦国消灭了楚国,统一了中国,奇数大国对峙的局面也由此维持了500多年。

从三国鼎立到南北朝的对峙,历史的变迁再次验证了这一规律。三国鼎立局面最初由于蜀汉与东吴联合形成的相对均势,难以迅速打破。魏国国力大增后发动了统一战争,终于在263年消灭蜀汉,265年司马氏篡魏建晋,最终完成了统一。

南北朝的开端并非对峙,而是南朝宋主动向北进攻。直到北魏太武帝拓跋焘强势崛起,南北开始形成真正的两强对峙局面。随着北魏内乱的爆发,历史再度进入三足鼎立的状态,东西魏与南梁对峙了40多年。

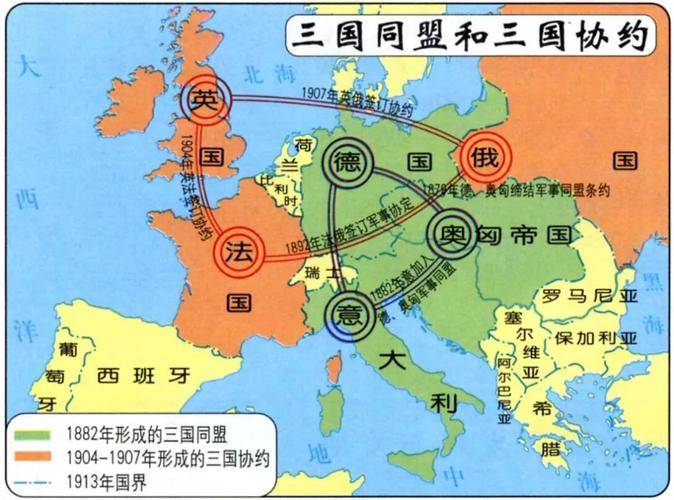

从战国七雄到三国演绎,历史一再验证着奇数大国对峙能够持续较长时间。到了近现代,世界格局发生了巨大的变化。20世纪初,全球进入第一次和第二次世界大战的周期,随着世界政治的巨大动荡,形成了新的两极对峙格局。冷战时期,美国和苏联的两强对峙几乎主导了全球政治,直至苏联解体后,美国一度成为唯一的超级大国。

然而,随着中国的崛起,美国的全球霸主地位受到威胁。中国凭借着广袤的土地、庞大的人口和强大的制造能力,逐步展现出强大的潜力。尽管美国多次尝试遏制中国的发展,但随着时间的推移,中国的崛起已经成为不争的事实。从2001年到2012年,中国的经济和军事力量迅速增长,逐步缩小与美国的差距,并逐渐在国际事务中发挥越来越大的影响力。

目前,中俄两国的关系日益紧密,美国虽然试图通过各种手段制约中国,但随着中国的崛起,世界格局可能会迎来新的变化。美国对中国的压制策略并未取得预期效果,而俄罗斯的策略则更为成功,尤其是在欧洲对俄罗斯的态度上,美国成功挑起了分裂。未来,如果世界上没有俄罗斯,中国无疑会面临更加严峻的局面。

随着中国力量的逐步崛起,全球格局的均势逐渐改变。对于美国来说,其唯一的出路就是集中力量压制较弱的对手,再集中打击较强的对手。这种局势无论对中国还是全球来说,都注定将带来更多的挑战与机遇。

评论